Es difícil “meterle caña” a Pink Floyd: El muro (Reino Unido, 1982), de Alan Parker, una de las películas más extraordinarias de este realizador, que presume de una filmografía sustantiva y enriquecedora, poderosa y edificante. Y lo es, por la complejidad de las narraciones y la yuxtaposición de los recursos simbólicos que convergen en toda una progresión de planos. También —no menos importante— porque edifica un relato donde se subvierten todos los géneros cinematográficos. Este trazo de respuestas, resueltas con una arquitectura de hipertextualidad, se traduce en escalas de apropiaciones, vistas —o más bien interpretadas— como unidades semánticas que trasmutan en la pantalla en un tiempo que evoluciona cambiante, donde se perciben subvertidas estructuras. La teatralidad, las puestas musicales —parte del discurso— o los guiños a ciertos videos clip que destilan posmodernidad se incluyen en ese engranaje de fortalezas. La dramaturgia de las escenas responde a la lógica del “caos” cinematográfico; es la manera en que Parker materializa la incorporación de metáforas y signos que habitan en las paletas de los encuadres. El cineasta británico se desentiende de las construcciones heredadas por la historia del séptimo arte, apuesta por edificar otras nuevas, deja un claro subrayado que se inscribe en el cine experimental. El mapa de esta pieza es complejo, requiere de atención, voluntad de calibrar cada parte del todo, dispuesto como un libro que podría empezarse a leer por partes. El protagonismo de una banda sonora dura —por momentos delirante— emerge como resorte que empuja al espectador hacia un plano y a muchos nada habituales cuando se trata de dialogar con un texto fílmico. Advertidos: esta furia cinematográfica estremece los diálogos donde la linealidad no tiene cabida.

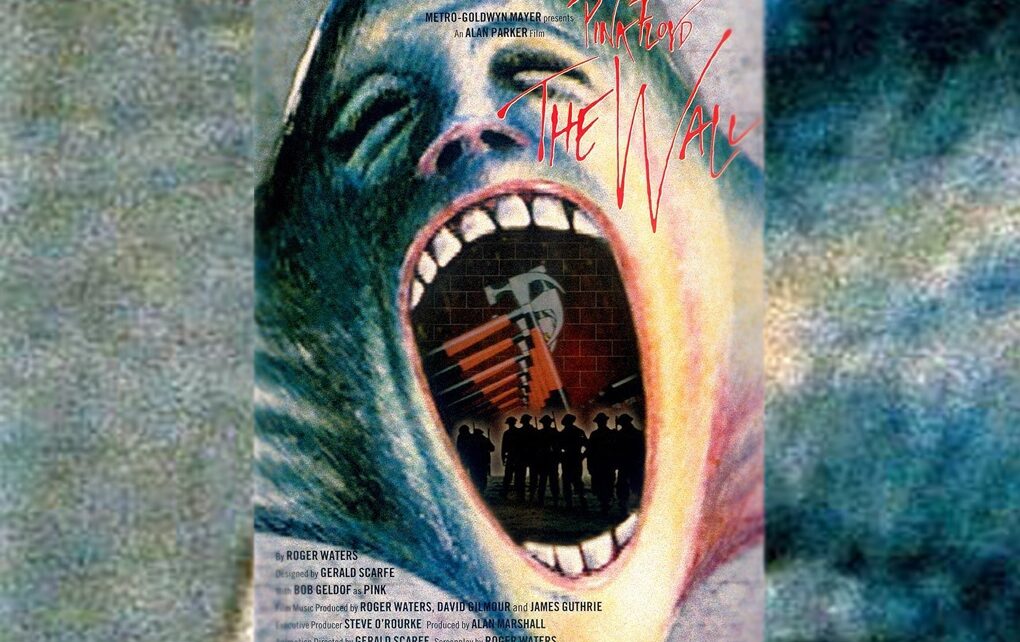

Imagen de portada: Cartel del filme Pink Floyd. El muro (Reino Unido, 1982) de Alan Parker.