Era invierno en la casa la última vez que estuve allí. La habitaban las oxidadas bisagras ruidosas y las paredes, cansadas, que apenas sostenían su cielo. Era una casa desbordante de musgos y helechos, y parecía que con la muerte de algunos de los seres queridos que la animaran antes, iba ella misma muriéndose también, languideciendo, vacía y alta. Palidecían las baldosas de los años 30 y las vigas de ferrocarril del antiguo techo perdían su rumbo en horizontes verticales y homicidas. Ya no ahogaba el humo de la pipa de mi abuelo en la sala. A la habitación del fondo faltaba el fragoroso y tierno ronronear de la máquina de coser de mi madre. La luz insomne de los desvelos y miedos infantiles de mi hermana se había apagado definitivamente en las profundas madrugadas. Ningún fuego rezumaba el café de las 4 de la tarde. Venus ya no estaba allí para Mercedes, mi madre, que le esperaba invariablemente paciente, donde la escalera terminaba en corredor bordeando los muros, afuera, por donde mismo, al fondo, arriba, se alzaba la mirada y aparecía el lucero del alba, mientras ella, Mercedes, pensaba en mí que estaba en África, repitiéndose unos versos de Silvio “… anda, corre donde debas ir/ anda/ que te espera el porvenir/ vuela/ que los cisnes están vivos/ mi canto está conmigo/ no tengo soledad/”.

En mi memoria guardaba triste aquel día de la última estancia, con una sensación angustiosa de músicas perdidas, de cotidianos detalles olvidados; una sensación vieja que de súbito tuvo alivio ayer, junto al librero, al abrir las páginas de una poética completa de César Vallejo que siempre me acompañaba en tiempos universitarios. El poema No vive ya nadie lo conocía desde siempre y no naufraga de puro milagro entre tantas anotaciones mías de entonces; pero anoche, al releerlo, cambió el recuerdo de aquella última residencia, y fue como si una mariposa colorida y perenne revoloteara alegrando lo vivido. Volvió el humo, el ruido del pedal y se iluminaron las madrugadas y en mí, la casa volvió a poblarse, llegó al mundo de nuevo.

“No vive ya nadie en la casa —me dices—; todos se han ido. La sala, el dormitorio, el patio yacen despoblados. Nadie ya queda, pues todos han partido.

“Y yo te digo: Cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre, ya no está solo. Únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Las casas nuevas están más muertas que las viejas, porque sus muros son de piedra o de acero, pero no de hombre. Una casa viene al mundo, no cuando la acaban de edificar, sino cuando empiezan a habitarla. Una casa vive únicamente de hombres, como una tumba. De aquí esa irresistible semejanza que hay entre una casa y una tumba. Solo que la casa se nutre de la vida del hombre, mientras que la tumba se nutre de la muerte del hombre. Por eso la primera está de pie, mientras que la segunda está tendida.

“Todos han partido de la casa, en realidad, pero todos se han quedado en verdad. Y no es el recuerdo de ellos lo que queda, sino ellos mismos. Y no es tampoco que ellos queden en la casa, sino que continúan por la casa (…). “Los pasos se han ido, los besos, los perdones, los crímenes. Lo que continúa en la casa es el pie, los labios, los ojos, el corazón. Las negaciones y las afirmaciones, el bien y el mal, se han dispersado. Lo que continúa en la casa, es el sujeto del acto”.

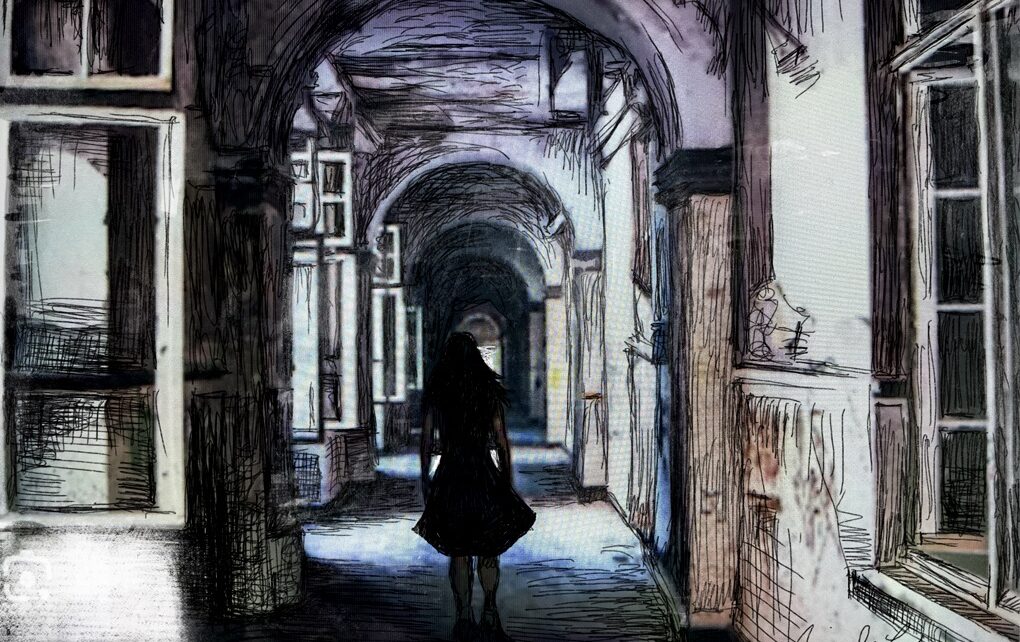

Imagen de portada: “La casa”. Ilustración: Isis de Lázaro.