I

En Cuba, el 8 de enero de 1959 se pintaba con un hervidero, toda una algarabía de personas apropiándose de las calles, colmando los escenarios citadinos y los parajes de intrincados relieves campestres. Todo estaba por hacer en la naciente revolución de los humildes y para los humildes. El futuro se avistaba como un horizonte a conquistar, era el signo de lo que se entendía como una epopeya sin precedentes.

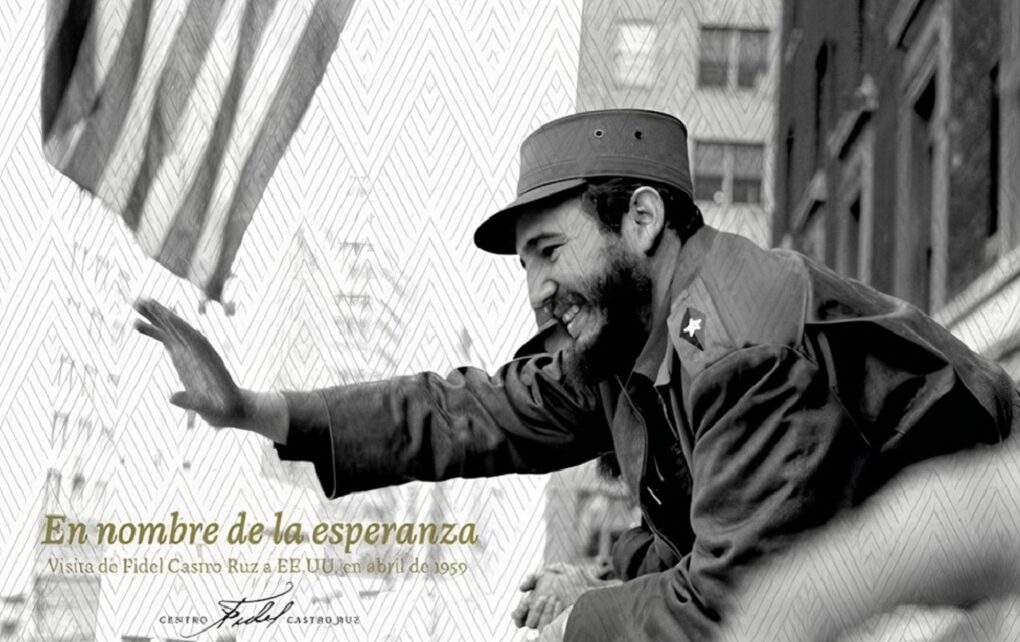

No se habían cumplido los cien días de la entrada victoriosa de Fidel y los rebeldes a La Habana, cuando se produjo la primera visita a los Estados Unidos del líder de la Revolución cubana. Viajó como un ciudadano privado, invitado por la American Society of Newspaper Editors (Sociedad de Editores de Periódicos).

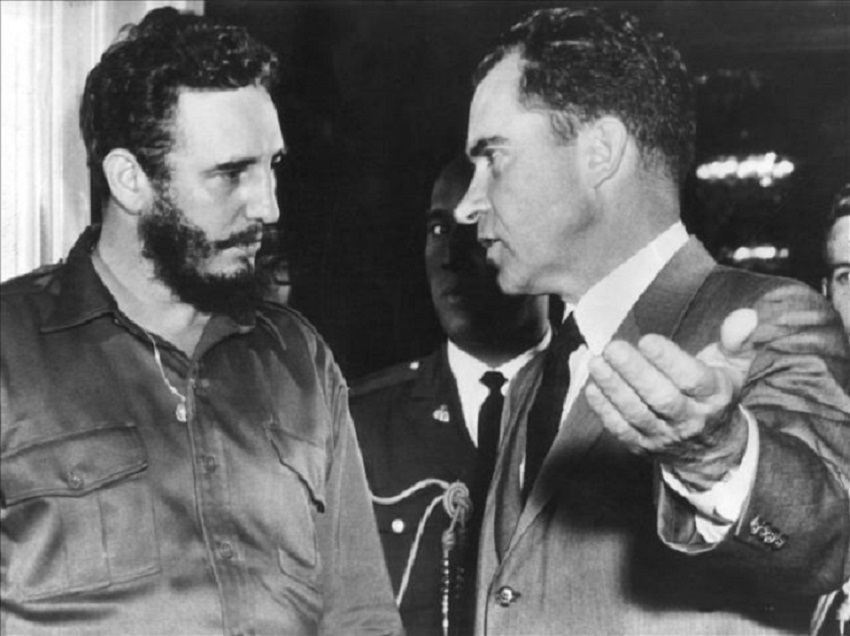

El periplo se extendió del 15 al 28 de abril del año 1959. Fue interpretado como un nuevo enfoque en torno a las relaciones entre ambos pueblos. Históricamente, estos vínculos se habían caracterizado por la actuación de Gobiernos y políticos corruptos, de trajinar sumiso y de escasa visión acerca de tres esencias: soberanía, autodeterminación e independencia.

El arribazón de una comitiva de los míticos barbudos llegados a la nación norteña, se centró en el ejercicio del diálogo como camino posible entre dos países que comparten una poderosa zona geográfica, determinada por los “caprichos” de la naturaleza.

Fidel, durante su estancia en Estados Unidos, expuso sobre los principios de su travesía:

No quiero que este viaje sea como el de otros nuevos gobernantes latinoamericanos, que siempre acuden a los Estados Unidos para pedir dinero. Quiero que este sea un viaje de buena voluntad. (…) Ustedes están acostumbrados a ver a representantes de otros Gobiernos venir aquí a pedir. Yo no vine a eso. Vine únicamente a tratar de lograr un mejor entendimiento. Necesitamos mejores relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. No vine aquí a mentir; no vine aquí a ocultar nada, porque nuestra Revolución nada tiene que ocultar. No vine aquí a pedir nada, porque nuestra Revolución no tiene nada que pedir, como no sea amistad y comprensión. [i]

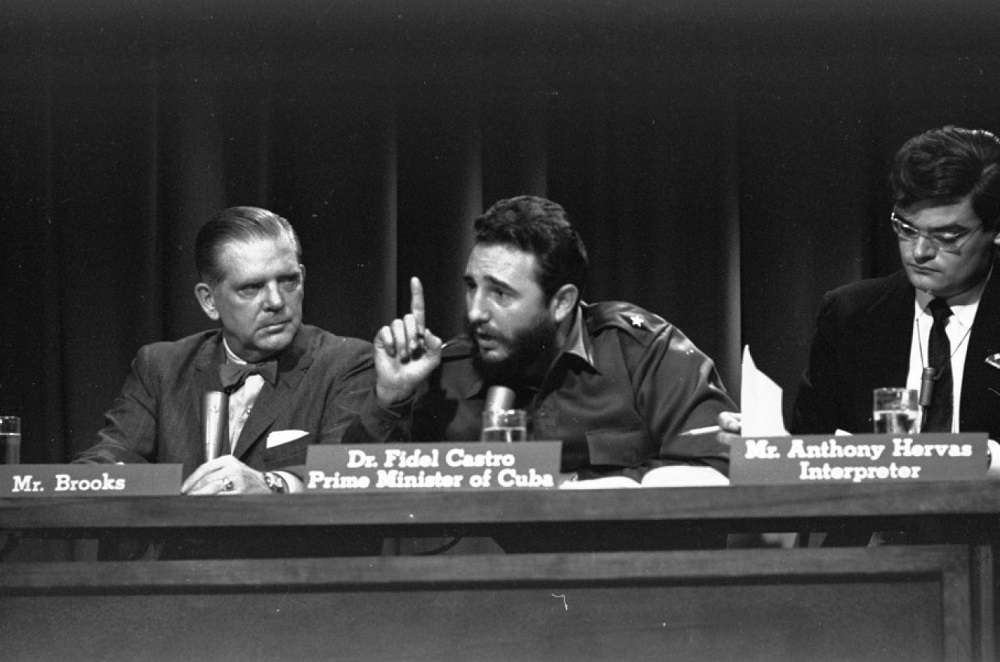

Fueron once días de intercambios por varios estados. El líder y sus acompañantes materializaron catorce encuentros con personalidades políticas, culturales, de la prensa y la educación. Diecinueve conferencias o declaraciones de prensa, más ocho entrevistas a los medios de comunicación. Participó, además, en nueve encuentros directos con el pueblo, sumando a su intensa agenda, otras diecisiete actividades de dispares cauces.

Sobre este recorrido, tomó nota, reconstruyó y ubicó en contexto el fotógrafo y cineasta cubano Iván Gutiérrez en su documental En nombre de la esperanza (Cuba, 2024), producido por el Centro Fidel Castro Ruz.

El realizador de esta pieza asume reeditar una aritmética de cronologías y sucesos, signados por el empeño de allanar muchos caminos, entendidos como “puntos de partida” para cristalizar lo que se perfila como la filosofía de este pasaje: los entrecruces entre ambos pueblos y la construcción de voluntades y gestos que trascienden el ejercicio de la política.

El filme subraya el valor y los encargos de la comitiva; pondera y jerarquiza una eficaz articulación de imágenes —fuentes esenciales y protagónicas de esta entrega— ancladas en los anaqueles archivísticos que habitan como legajos y películas, dispuestos para ser usados en los puzles de la memoria.

En un tempo de veintinueve minutos se condensan las dinámicas históricas, políticas y culturales que convergieron en los caminos de esta experiencia, entendida también como una señal de voluntades frente a las declaraciones adversas de algunos de los más importantes líderes políticos de los Estados Unidos.

Para formar el cuerpo estructural del filme, Iván Gutiérrez se “apropia” de las escrituras y signos que tejió, en buena parte de su filmografía, Santiago Álvarez, autor del mítico documental Now! (Cuba, 1965). No desgrana el documental con soluciones miméticas, no se ha de interpretar como un “copia y pega” de probadas estéticas. Reconfigura su puesta —es una legítima escritura cinematográfica— los resortes narrativos de este gigante del cine cubano, para tejer una obra nueva.

Como recurso periodístico, combina la inmediatez noticiosa con la crónica, interconectadas con los signos de fotos icónicas. La voz en off subraya, jerarquiza, potencia una idea, un relevante suceso en torno a las rutas de este fundacional acto de llana política.

El realizador derrama, como parte de un mapa funcional, toda una batería de respuestas de lúcidas escrituras y signos, que son esenciales en toda obra que apueste por “dialogar” con los lectores cinematográficos. El cromatismo de las puestas fotográficas desplegado en todo filme está logrado en este documental, entendido por la pluralidad de formas fotográficas y la composición experimental de los planos.

En el documental, los usos de fuentes convencionales son reinterpretados mediante montajes exploratorios de acento histórico y fuerza testimonial. Entre otros de sus distingos artísticos, están los trazos narrativos impregnados de tonos discursivos, la pluralidad y maneras de componerlos en los engranajes de las puestas, resueltas como capítulos de un libro asentados como pruebas documentales. Este tejido es esencial en el diálogo con el espectador de cine.

El ritmo, por momentos desconcertante (lo desentraño como un gancho de idas y vueltas), es parte de las incrustaciones perceptibles en el cuerpo de En nombre de la esperanza.

En resumen, este condensado de apuntes significan toda una batería de soluciones vertidas en los acentos y puntos de giro del relato, inscritas en el mapa de un filme que apuesta por desmenuzar una historia que hoy se puede leer como pilares de la voluntad del Gobierno Revolucionario cubano de articular las relaciones con Estados Unidos sobre la base de la dignidad y el derecho de Cuba de erigir su modelo político de sociedad.

II

Las imágenes no tienen una gramática, evolucionan rápidamente y revelan los signos de una época y, también, los nudos y desenlaces de un hecho pretérito. Este abordaje, que entronca con un pertinente enfoque conceptual, se percibe en los dispares niveles estructurales que se identifican en esta pieza. El realizador las desmenuzó, les dio valor factual y las entendió también como un gran texto de plurales repuestas cinematográficas.

Cada momento histórico —asevera Freund en su clásico libro, La fotografía como documento social— presencia el nacimiento de unos particulares modos de expresión artística, que corresponden al carácter político, a las maneras de pensar y a los gustos de la época. El gusto no es —agrega el autor— una manifestación inexplicable de la naturaleza humana, sino que se forma en función de unas condiciones de vida muy definidas que caracterizan la estructura social en cada etapa de su evolución.[ii]

Iván Gutiérrez se apropia de la fotografía, poderosa fuerza sígnica en la sociedad global, entablando diálogos con sus escrituras y con los elementos narrativos y discursivos que son parte de toda una batería que apuntan, o más bien subrayan, sobre los conceptos realidad social y respuestas históricas.

En esta pieza documental “… la fotografía aparece como una tecnología al servicio de la verdad. La cámara testimonia aquello que ha sucedido; la película fotosensible está destinada a ser un soporte de evidencias”.[iii]

¿Qué trascendencia tiene este enfoque de Bourdieu para la legitimación del filme? El emplazamiento de argumentos, voluntades, gestos (entendidos, asentados hoy como históricos) que apuntalan la voluntad del naciente Gobierno Revolucionario de entablar un dialogo entre las partes que evolucione sobre la base de la no intervención en los asuntos internos de Cuba.

Acompaña esta línea creativa de construir el filme con una gama de fotografías, la escritura no forzada de un guion (o escaleta) bocetada para legitimar los hilos que hilvanaron esta epopeya histórica. El cineasta asume esta praxis desde la apropiación. Toma de los archivos anclados en dispares anaqueles, en dispersos espacios de resguardo documental. Son nichos sagrados que atesoran hechos, testimonios o imágenes labradas que el presente necesita conocer para la evolución de toda sociedad civilizatoria y el dialogo, entendido como un ejercicio posible.

El autor fílmico se apresta a reconfigurar, poner en valor, resignificar las claves históricas y aseveraciones que se avistan en sus gramajes. Y también, en los empaques de las sonoridades y timbres olvidados o poco socializados. Son parte de la banda sonora de una época que hoy se lee erguida, definitivamente necesaria.

Estos recursos, dispuestos en los telares de un mapa fílmico, se advierten como interrogaciones y respuestas en una etapa posterior del filme. Son reconfigurados como sustantivas escrituras cinematográficas (lo narrativo importa, es definitorio en el cine documental) tras un pensado ejercicio de selección y descartes. Se entienden y solventan como un proceso de búsqueda, que delinea un punto de vista, o más de uno.

El cineasta se enrola en poner en orden historias no vividas por la contemporaneidad, legitimadas como pasajes, hechos, sucesos impregnados en otros cuerpos estéticos que presumen de anchuras testimoniales asentadas en pausas. Por tanto, trata de reescribir los textos tomados como unidades fotográficas y audiovisuales, o el conjunto de ellas. Los legajos son intervenidos como escrituras fílmicas o sonidos dispuestos como parte de las distintivas apropiaciones de esta expresión cinematográfica. Todo este arsenal se totaliza también como argumento de valor histórico de probados sentidos simbólicos y sintácticos.

Como nudos visibles en cada capítulo no subrayado del documental las imágenes construidas y vividas son colocadas en una doble conjunción con los acentos de sonidos dispuestos como parte de una estrategia que apunta a recomponer el cruce de palabras autor-lector.

Le asiste al cine esta aceptada narración por ganadas conquistas: la de la impresión fotográfica que nace muda y que en el filme dialoga con el lector cinematográfico y pone en contexto sus significados cuando se integra al cuerpo del relato.

En el montaje se delimitan las posibilidades de significación, las fortalezas de sus simbologías, al extraer de esa impresión toda una batería de metáforas que no dejan de ser preguntas escriturales. Resulta, por tanto, una aritmética, otra, que se define por el carácter de cada solución narrativa o cada discurso que aflora como texto de unidad textual. No olvidemos que el cine es también una escritura que soporta, celebra, arropa, toda una batería de trazos significantes.

El montaje de esta película documental se articula como un relato de progresión. Resulta obvio entender que esta solución corresponde con la idea del viaje, con la elección de hacer el dibujo cinematográfico de una travesía que el tiempo posicionó desde los asumidos cánones de la historia. ¿No es acaso este uno de los cometidos del cine documental?

A la presente entrega le asiste, por su naturaleza social, el poder reescribir los hechos. Se despliegan mapas de un grafismo convencional, que apuestan solventar un sopesado poder de la síntesis. En nombre de la esperanza transita por un acortamiento contra el tiempo. Una posibilidad de congelar momentos (resulta un pacto asumido en la sociedad cinematográfica). Y, también, como una pensada construcción de pasajes concatenados que se avistan como iconos y significaciones de un viaje, avistado hoy como extraordinario.

Cabe entonces otra interpretación de los cometidos del filme documental: se entiende su rol en la escritura por la memoria. Repuja marcas que se incorporan en nuestros derroteros personales y sociales; asienta huellas que se impregnan como argumentos; dibuja signos propios que la historia entrega como parte de nuestras rutas críticas, muchas veces oportunas, pues no siempre resultan suficientes unas pocas lecturas de diarios y sustantivos ensayos. El cine documental tiene la virtud de condensar los hechos en un tiempo que la sociedad asume como esencial para la formación y el conocimiento.

En este escueto inventario es esencial mirar e interpretar el texto cinematográfico que nos entrega Iván Gutiérrez. El documental se establece como un modo de pintar un pasado en el contexto del presente. La trascendencia de esta entrega cinematográfica está subrayada en la variable pasado-presente. Son ataduras que la historia reescribe, actualiza, re-significa.

No es menos relevante el hecho de que esta historia se arrope en un solo cuerpo como unidad de interpretaciones. Es una conquista fundamental advertida en el curso de En nombre de la esperanza, dispuesta con las fortalezas de imágenes yuxtapuestas. Este filme celebra lo atesorado en los archivos de la memoria, toma prestado de las herencias de la historia convertidas en documentos.

Desde esta praxis, el cine no resulta un recurso más, ni mejor, ni secundario, tiene un lugar esencial en la comprensión de todo proceso histórico. Para las lecturas de hechos consumados, incluso, sucedido veinticuatro horas antes de haberse editado el último de los fotogramas de un documental, son vitales sus telares de respuestas y metáforas.

Señalaría, como un ejemplo reciente, todo el catálogo de documentales producidos o exhibidos por la televisora RT en Español (Actualidad RT), que incluye, como parte de su esquema de programación, un catálogo de filmes que escriben sobre los acontecimientos y hechos históricos más relevantes de la contemporaneidad, que nos impactan o importan en un presente-futuro próximo.

A manera de provocación asiento una idea en esta batería de palabras interconectadas. Las películas quieren hacernos pensar que ellas son la realidad. Resulta esencial recordar que el texto cinematográfico emerge, tras su elaboración, como un mapa construido, de acabadas respuestas discursivas. A la ficción y el cine documental no se les debe deslegitimar como documento histórico, como textos vitales para entender las dinámicas de un pasado consumado.

Lo que impera en este filme cubano es toda una artillería de documentos que integran y acentúan un discurso, una narrativa y un punto de vista o, más bien, un inventario de puntos de vista. Esa línea, de la que algunos discrepan alegando la exigida imparcialidad, parte de un debate estéril que desconoce el derecho, y el deber de todo creador —obviamente intelectual— de emplazar sus respuestas frente a los desafíos y derroteros de la sociedad.

El cine se empeña en apuntar que la historia de la humanidad es, sobre todo, la historia de los individuos. En ese juicio se arropa el documental, subrayando el protagonismo del Comandante Fidel Castro Ruz que en esa temprana fecha de 1959 gozaba del liderazgo de todo un pueblo implicado en los desafíos de construir una revolución social, asumida desde el ideario martiano como brújula de sus más urgentes horizontes.

La historia en sí misma no se puede calificar como un objeto de lo verdadero. El objeto social de esta disciplina no es buscar la verdad, en letras mayúsculas, sino más bien comprender el pasado, los contextos y los derroteros que apunta hacia el presente. Ese cometido está materializado En nombre de la esperanza, de Iván Gutiérrez ( Tomado de La Jirbilla).

Ficha técnica

Título Original: En nombre de la esperanza

País: Cuba

Año: 2024

Duración: 29:49

Género: Documental

Guión, edición y dirección: Iván Gutiérrez

Productora: Centro Fidel Castro Ruz

Sinopsis:

Resumen del viaje de Fidel Castro Ruz a los EE.UU. entre el 15 y el 27 de abril de 1959. Incluye fragmentos de sus discursos, encuentros con personalidades, visitas a lugares históricos y conferencias de prensa.

Notas:

[i] Un viaje de buena voluntad: A 65 años de la visita de Fidel Castro a Estados Unidos (I). Por Luis Báez http://www.fidelcastro.cu/es/articulos/un-viaje-de-buena-voluntad-65-anos-de-la-visita-de-fidel-castro-estados-unidos-i

[ii] FreuNd, Gisèle. (1983). La fotografía como documento social, Gustavo Gili, Barcelona, pág 7.

[iii] Bourdieu, Pierre. (1965). Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Gustavo Gili, Barcelona, pág 109.